クライメートテック(Climate Tech)とは?

近年、ニュースやビジネスシーンにおいて「クライメートテック(Climate Tech)」という言葉を耳にする機会が増えています。これは、地球規模での喫緊の課題である気候変動問題に対し、テクノロジーの力で立ち向かおうとする世界的な潮流の表れです。脱炭素社会の実現やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進が企業経営の重要事項となる中、クライメートテックは事業戦略を考える上で切り離せないキーワードとなりました。

本記事では、クライメートテックの基本的な定義と、類似する概念である「環境技術」やクリーンテックとの違いについて解説します。

1. 気候変動問題の解決を目指すテクノロジーの総称

クライメートテックとは、その名の通り「Climate(気候)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語です。具体的には、「グローバル経済を脱炭素化し、ネットゼロ排出を達成するための課題に取り組む広範な技術の総称」と定義されます。

その目的は、主に2つの側面に大別されます。1つは、温室効果ガスの排出量を削減、あるいは大気中から除去することで地球温暖化の進行を食い止める「緩和(Mitigation)」の取り組みです。そしてもう1つは、すでに現実のものとなっている気候変動の様々な影響に対して、社会やビジネス、コミュニティの「強靭性(Resilience)」を構築し、被害を最小限に抑えるための「適応(Adaptation)」の取り組みです。これら「緩和」と「適応」の両方を含む、革新的なテクノロジーの総体がクライメートテックと呼ばれています。

2.「環境技術(Eco-Tech)」や「クリーンテック」との違い

クライメートテックとしばしば混同されがちな言葉に「環境技術(Eco-Tech)」や、2000年代後半に注目された「クリーンテック(Clean Tech)」があります。これらの概念は互いに重なり合う部分も多いですが、その焦点には明確な違いが存在します。

環境技術(Eco-Tech)は、公害防止、廃棄物処理、リサイクルといった、より広範な環境問題全般を対象とします。一方、先行したクリーンテックは、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー技術を含んでいましたが、当時は経済的な実現性や技術的な成熟度の課題から、一度ブームが沈静化した歴史があります。

それらの反省を踏まえ、現在のクライメートテックは、環境問題の中でも特に「気候変動」という地球規模の課題に特化し、かつ経済合理性と両立するという点が最大の特徴です。温室効果ガスの低減だけでなく、ビジネスモデルとして成立させながら、温室効果ガスの排出構造を抜本的に変革することを目指します。

気候変動への対策と、ビジネス側面を意識した概念がクライメートテックであると言えるでしょう。

なぜ今、クライメートテックが世界的に注目されるのか?

ここでは、クライメートテックが世界的に注目されている3つの主要な背景について解説します。

背景①:地球温暖化対策とカーボンニュートラル宣言

背景の1つとして、世界的な科学的知見に基づく地球温暖化対策の重要性の高まりが挙げられます。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書は、産業革命以前からの気温上昇を1.5℃に抑えることの重要性を述べており、これを受けて採択された「パリ協定」は、全世界の国々が温室効果ガス削減に取り組む国際的な枠組みとなりました。

この協定に基づき、日本をはじめとする多くの国が温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」といった目標を掲げています。これらは、炭素税や排出量取引制度、各種規制、国家戦略といった形で具体的な政策へと落とし込まれています。この国家レベルでの強力な後押しが、クライメートテックの注目をさらに強める要因となっています。

背景②:ESG投資の拡大と企業の評価基準の変化

金融市場からの圧力も、クライメートテックを推進する一因となっています。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素を考慮する「ESG投資」が、世界的に急速な拡大を見せています。ブルームバーグ・インテリジェンスの予測によれば、ESG資産は2025年までに50兆ドルを超え、世界の運用資産総額の3分の1以上を占める可能性があるとされています。 企業の評価軸は短期的な財務指標だけでなく、気候変動にいかに対応し、持続的な成長を実現できるかという非財務情報へと評価基準がシフトしていることが背景として挙げられます。

背景③:サプライチェーン全体での脱炭素要求

かつて企業の環境対策は、自社の工場やオフィスでの二酸化炭素の排出量削減が中心でしたが、現在では、その要求はサプライチェーン全体、すなわち「原材料の調達から製品の使用・廃棄まで」へと拡大しています。 AppleやMicrosoft、大手自動車メーカーといったグローバル企業は、自社のみならずサプライチェーン全体でのカーボンニュートラルを目標に掲げ、部品や素材を供給するサプライヤーに対して、GHG排出量の報告と削減を強く求めるようになりました。自社のみならず、サプライヤー全体で二酸化炭素の排出削減が要求されるようになったことも背景として挙げられます。

クライメートテックの主要な技術分野

クライメートテックは特定の技術を指すのではなく、経済活動のあらゆる分野に跨っています。なかでも、大きく5つの技術分野に分類して整理することができます。

ここでは、それぞれの分野の代表的なテクノロジーについて解説します。

1.【エネルギー】再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、水素など

エネルギー転換は、脱炭素化の根幹をなす最重要分野です。太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーが普及する一方、天候に左右されず、安定的に活用するため、大型蓄電池や次世代バッテリーなどのエネルギー貯蔵技術が不可欠です。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って、水を電気分解して作られる「グリーン水素」も新たなエネルギーとして注目されています。

2.【産業・製造】CO2回収(DAC・CCUS)、省エネ化、新素材開発など

世界のCO2排出量の約4分の1を占める産業・製造分野は、主要な分野の1つです。工場の排気ガスや大気中からCO2を直接回収するDAC(Direct Air Capture)やCCUS(CO2回収・利用・貯留)は、排出が避けられない産業では、重要な技術であると言えます。また、より根源的な対策として、製造プロセスそのものの省エネ化も重要です。これには、高性能な工業炉や熱交換器、エネルギー効率を最適化する制御システムなどが含まれます。加えて、製造時のCO2排出が少ない「グリーン・スチール」のような新素材開発も挙げられます。

3.【運輸・交通】EV、バッテリー技術、代替燃料など

運輸・交通分野では、乗用車を中心としたEVへのシフト、それに伴うバッテリー技術が挙げられます。また、バイオマス由来のSAF(持続可能な航空燃料)や合成燃料(e-fuel)といった代替燃料も主要な技術として挙げられます。

4.【建築・都市】ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)、スマートグリッドなど

私たちの生活空間である建築物や都市インフラも主要な技術分野として挙げられます。高断熱化や高効率な空調・照明設備の導入により、エネルギーを削減し、太陽光発電などでエネルギーを創り出すことで、エネルギー収支を実質ゼロ以下にするZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及も進んでいます。さらに都市レベルでは、IT技術を用いて電力の需要と供給を最適化する次世代電力網「スマートグリッド」が、再生可能エネルギーやEVの大量導入を支える基盤として期待されています。

5.【食料・農業】代替タンパク質、スマート農業など

食料の生産から消費に至るプロセスも、気候変動に大きな影響を与えています。特に、多くの温室効果ガスを排出する畜産業の代替として、植物由来の肉や細胞培養によって作られる代替タンパク質市場が挙げられます。また生産現場では、ドローンやAIを活用して水や肥料の使用を最適化する「スマート農業」や、土壌そのものに炭素を貯留する「リジェネラティブ農業」といった新たな手法が注目を集めています。

クライメートテックの鍵を握る「装置開発」の課題

クライメートテック分野では多くの有望な技術が生まれています。しかし、技術が、そのまま社会に普及し、気候変動問題の解決に直結するわけではありません。特に、物理的な「モノ」を伴うクライメートテックにおいては、アイデアを「社会で使える形」に具現化するプロセス、「装置開発」のフェーズが課題として挙げられます。

1.アイデアや技術を実用化する難しさ

クライメートテックの核心を担う研究者や開発者の技術を実用化するには、全く異なる領域の知見が要求されます。 例えば、CO2を吸収する新素材を開発したとしても、それを工業プラントで利用するためには、素材の性能を最大限に引き出すための最適な温度や湿度を維持する「筐体」や、その環境を制御する「空調・冷却システム」の設計が不可欠です。

2.構想段階から量産までを伴走する製造パートナーの存在

クライメートテックの実用化には、研究者や開発者の技術に加え、製造パートナーが必要です。 特に、「試作」だけでなく、その先の「適切なコストでの量産」を見据え、構想段階から伴走する製造パートナーが必要です。

島田工業だからこそ可能なクライメートテック装置の開発・製造支援

島田工業では、クライメートテック装置の構想段階の開発から量産までサポートいたします。

①空調・冷却装置の豊富な知見を活かした、内部構造からの設計サポート

弊社の強みは、長年にわたる業務用空調装置や各種冷却装置の開発・製造で培った、熱や空気、流体を制御する「内部設計の知見」にあります。 クライメートテック装置の多くは、その核心技術の性能を最大限に発揮させるために、極めて精密な温度・湿度管理や、特殊な環境の維持が必要です。弊社はお客様のコア技術をお預かりした上で、その性能を保証するための筐体設計はもちろん、内部の熱交換器やファン、配管のレイアウトといった、装置の心臓部から最適な構造のご提案が可能です。

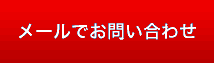

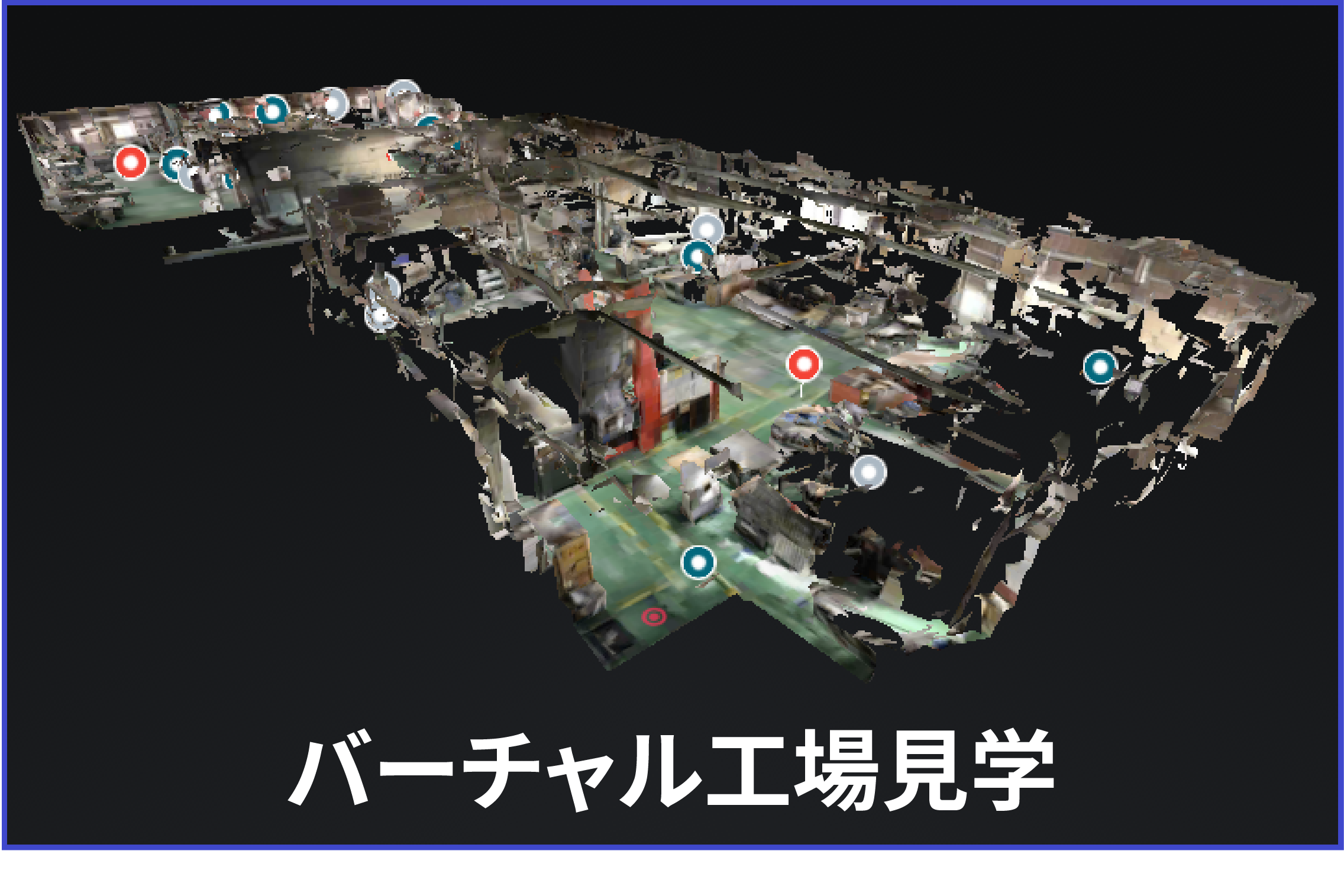

②試作から量産まで、あらゆる規模に対応可能な一貫生産体制

「試作品は作れたが、量産する工場が見つからない」などのお困りごとはありませんか? 弊社では、量産を見据えた「試作設計サポート」を基本としており、設計の初期段階から、将来的な生産効率やコスト、メンテナンスまでを考慮したご提案が可能です。試作品製作から、数十台の小ロット、数百台以上の量産まで、すべてを自社工場で完結できる一貫生産体制を構築しています。

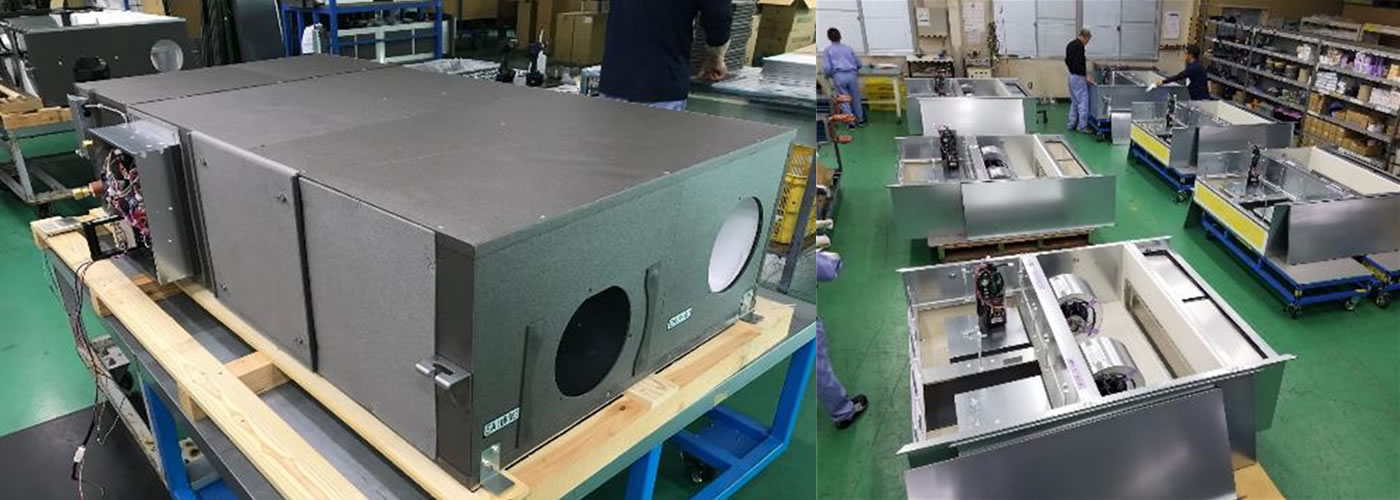

③リーク試験・エージング処理も内製化する徹底した品質保証

クライメートテック装置は、社会インフラの一部として、高い信頼性が求められます。弊社では、製品の品質を保証するための各種試験設備を自社内に保有しており、最終製品の検査まで一貫対応が可能です。 例えば、装置の密封性を保証する「リーク試験(漏れ検査)」や、製品に高負荷をかけて初期不良をあぶり出す「エージング処理(バーンイン)」といった、製品の寿命や安定稼働に直結する重要な検査も自社内で対応可能です。

設計・製造から厳しい品質保証までを一貫してご提供いたします。

④炭素会計アドバイザー資格の保有

炭素会計(カーボンアカウンティング)とは、政府や企業が、経済活動において温室効果ガスや二酸化炭素をどれだけ排出・削減したか算定・集計する事です。カーボンニュートラルを推進するにあたっては、温室効果ガス(GHG)排出量を「いかに減らすか」が焦点となっています。しかし、共通言語化されていない「いかに測るか」も同じくらい重要だと言われています。そのような中で、日本全体の 温室効果ガス 排出量を「いかに測るか」 の基準の 1 つとなることを視野に入れた、国内初の民間資格である「炭素会計アドバイザー資格制度」が設立されました。弊社の社員が炭素会計アドバイザー資格3級に合格しました。二酸化炭素を排出する取り組みから、排出削減計画の策定など排出量に関する具体的なアドバイスが可能です。

島田工業によるクライメートテック関連装置の事例紹介

島田工業が提供する、クライメートテック関連装置の開発・製造事例をご紹介します。

守秘義務の関係上、サイトには掲載できない事例も多くございますことを予めご了承ください。

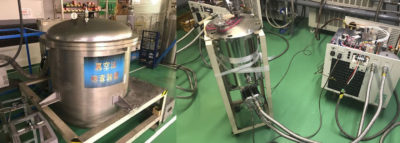

【事例①】追尾式太陽光発電システム

こちらは、太陽の動きを自動で追尾し、常に最適な角度で太陽光を受けることで発電効率を最大化する「追尾式太陽光発電システム」の架台および駆動部です。 お客様は優れた発電パネルと制御技術をお持ちでしたが、屋外の過酷な環境に長期間耐えうる、高剛性かつ信頼性の高い駆動構造部の設計・製造に課題を抱えておられました。島田工業は、業務用空調室外機の開発で培った耐候性・耐久性設計のノウハウを活かし、強風や積雪にも耐える堅牢な架台構造と、精密な追尾動作を支える駆動ユニットの設計から製造までを一貫して担当。お客様のコア技術の性能を最大限に引き出す、高信頼性システムの実現に貢献しました。

クライメートテック関連装置のOEM・開発のことなら島田工業へご相談ください

「核心技術はあるが、どうすれば最適な装置の形になるのか分からない」 「試作品を作ったものの、安定稼働や量産化に課題を抱えている」 「構想段階から想いを共有し、共に製品を創り上げてくれるパートナーがいない」

このようなお悩みをお持ちのお客様は、ぜひ一度、弊社へご相談ください。

熱・空調・構造設計の豊富な実績をもとに、お客様の構想段階の開発から量産までお手伝いいたします。